师说·怀念贾先生| 张新颖:沧溟何辽阔,龙性岂易驯——琐记贾植芳先生

张新颖

贾植芳先生(1916—2008),山西省汾城(现襄汾)人氏。著名七月派作家,复旦大学中文系教授,博士生导师,主持过中文系现代文学和比较文学两个学科的创建工作,晚年担任复旦大学图书馆馆长。

4月24日是贾植芳先生忌日,批评工坊在23、24、25日推出3篇系列文章,以此遥祭贾植芳先生。

贾植芳先生雕像

贾植芳先生有一对闲章:“洪宪生人”、“秦坑余民”。“秦坑余民”的意思不用说了,由此可知,这对闲章是先生历经那场大劫难之后所刻;“洪宪”是袁世凯称帝的年号,贾先生出生在一九一六年,也就是所谓的“洪宪”元年。这样一算,就快到先生的九十大寿了。之所以还要算一算,是因为平常确实习惯了先生的“年轻”,不特意去想,不觉得先生已经这样“老”了;再一算,我从入贾先生的门,到现在,也已经十五年了。

我能够成为贾先生的学生,说起来,多少得感谢年少时的任性。一九八九年上半年,我大学就要毕业,获得免试直升研究生的资格,我跟班主任李振声老师说,我要读贾先生的研究生。李老师很是赞同。但过了不久,李老师告诉我,贾先生年纪大了,不招硕士研究生了;接着,李老师又指点我说,你可以跟哪位、还有哪位老师读。我记得那是在东部宿舍的走廊里,我一急,就对李老师说,贾先生不招,我就不读了,我要去工作了。那时候免试直升研究生的名额很少,我这样的反应,大概李老师也没想到。不过我敢在他面前发这样的坏脾气,也是他四年来纵容和偏爱的结果。这一来,他也和我一样急起来。于是,有一天晚上,他带我去见贾先生。

为什么一定要读贾先生的研究生,到现在,我也不能很好地回答这个问题;其实在那之前,我只见过贾先生一次。那次是北京大学的王瑶先生来,在第四教学楼有个讲座,贾先生是主人,陪坐在讲台上。现代文学研究界的这两位山西老乡坐在一起,是很有意思的。王先生抽烟斗,贾先生抽纸烟,我对贾先生的第一个印象就是,吸烟的频率极快,而且是抽完一支,接着就点上另一支,我注意到,那天贾先生抽的是黄盒子的凤凰烟。后来我常常听到贾先生向人谈“养生”经验,宣扬的是王瑶先生的观点:一不戒烟,二不戒酒,三不锻炼。但那天的讲座上贾先生讲了什么话,王瑶先生谈了些什么,却全忘记了,或者当时就没听清,贾先生的话难懂,王瑶先生的话或许不那么难懂,但在大教室里,人多,就显得声音轻,我坐得不够靠前,听起来吃力。

李老师带我去见贾先生,我心里非常紧张,紧张的是我不知道该说什么话。等我在贾先生的书房里坐了五分钟之后,这种紧张就没有了。我还是不知道该说什么话,但这根本就不是个问题,先生滔滔不绝,而且妙趣横生,用不着我这样不会说话的人多开口。从先生家里出来,我的心踏实下来,我甚至注意到第九宿舍里的树、房屋和它们在月光下的投影。事情就这样发生了转机,我如愿成了贾先生的学生,而且由贾先生和陈思和老师合带,也因此成了陈老师的第一个研究生。

贾植芳先生在书房里

那年暑假,我带着贾先生推荐给我读的几本比较文学方面的书,回到老家。我坐在小板凳上读一本英文版的厚厚的比较文学早期论文集,母亲问,读得懂吗?其实是读不大懂的,我却含含糊糊地回答母亲。那时候心里有一种奇异的宁静,又有一种对即将展开的世界的宁静的渴望,就这样,在北方夏天凉爽的风中,把这本读不大懂的书一页一页地读了下去。

过完暑假,我才正式成为贾先生的学生。

如果按照现在的讲课方式来说,在我全部的读研究生期间,先生就没有给我讲过一次课。先生的方式就是坐在书房兼客厅里聊天。聊什么呢?没有限定。这位瘦小的老人,能够让你充分感受海阔天空和人事沧桑。你在这里学习历史和认识社会,全是通过具体可感的形式。这个房间里常常爆发出笑声,那一定是先生特有的幽默引起的。这里形成了一种特别的氛围,吸引着各不相同的人。很长一段时间,我们会固定在每个星期五中午到先生家里,称为“星期五聚餐会”,节日一般。这个“我们”,由不同“辈分”的人组成,有老师,有师兄,我是最后的一个,直到又有比我后来的人加入进来。

在贾先生的书房兼客厅里,你不知道会碰上怎样的人和事。有一阵,大概九十年代初的那两三年,我经常碰见高晓声。我常在贾先生家里蹭饭,高晓声呢,印象里也多是在饭时候来,背着个包,路过上海,不必事先打招呼,就进家了。有一次中文系请高晓声住在复旦讲课,高晓声不愿吃安排好的公饭,总到贾先生家里喝酒。

贾先生和高晓声是一对奇特的朋友。两人一见面,就有很多话要说,都说得很兴奋;但是他们两个人其实都听不大懂对方的话。贾先生山西音,高晓声常州腔,都没被普通话“驯服”过来。如果还有别人坐在那里,这个人就成了他们两位各自的听众,兼他们之间的翻译。

高晓声见贾先生说得乐不可支,就问我说的是什么。我说,贾先生讲,您好酒,有一天晚上喝多了,回复旦招待所,半夜里同屋的人醒来发现床上人不见了,起来找,才发现躺在洗手间,爬不起来。原来是摔了一跤。连夜送到长海医院,一检查,摔断了两根肋骨。

高晓声急忙否认,说,那是贾先生瞎编的。

见我不信,他就自问自答:贾先生为什么要瞎编呢?因为贾先生自己喜欢酒,有一次喝醉了,走到大街上,结果撞上了自行车,撞断了腿,在长海医院住了好长时间。他不好意思,所以要编我醉酒的故事。

说完,高晓声也乐得大笑起来。

举杯的贾植芳先生

贾先生被自行车撞断腿住院的事我知道,这个原因倒真是高晓声瞎编的。其实是一个青年喝多了酒骑自行车,撞上了贾先生。贾先生被撞得住院,却不追究这个青年的任何责任(先生说因为他并不是有意的),这也就难怪,这个“肇事者”,后来也成了出入贾先生家里的客人。

贾先生平易,风趣,就我所见,他的书房是欢声笑语最多的书房;但我所说的特别的氛围,还不仅仅就是这些。有人赞美先生的达观,以为先生历经劫难之后,什么都“想开了”,其实是错的。先生的认真和坚持,是骨子里的东西,八十岁时先生写自寿联,上一句就是“脱胎未换骨”。

就说我们这些学生,在贾先生那里完全可以无拘无束,贾先生自己也不讲究形式,但其实,贾先生是有他的要求的,做人上的要求,学业上的要求。这些要求就在那些随意的聊天中透露出来,就在他自己的日常行为中暗示出来。这些要求,不刻板,不是条条框框,在精神上却不能不说是严格的;同时,又因为是在开阔的境界里,虽然严格,却不死,反而能够激发和唤起人的潜能。

从南区到贾先生家的路太近了,我两三天去一次,有的时候天天去,甚至一天去两次。我好像没有什么问题要向先生请教,但也可以说,那时的我也正经历着精神上的困惑和苦恼,这种困惑和苦恼说不清楚是什么,可它又确实在那里;我甚至想说,这样的困惑和苦恼不只是我一个人的,跟我差不多年龄和经历的人或多或少都有。大学毕业的夏天,火车站“一场游戏一场梦”的歌哭之后,同学们风流云散;和我一起读研究生的同学,到崇明岛农场去割稻子,要劳动一年以后才回来。我因为读的专业是比较文学,属于外语类,上面说是学外语的不能中断,中断就都忘了,所以不用去劳动。我住在南区空空荡荡的十四号楼里,每天自己读书,一个人吃饭,再就是,去贾先生家。坐在先生书房的沙发上,听先生讲历史和现实,讲他自己的传奇经历,讲他所遇到的形形色色的人和奇奇怪怪的事,讲写书编书译书(先生认为,这是一个学者应该具备的基本技能),讲社会新闻,讲潮流风尚,不知不觉中,心就安静下来,坚定起来。我的困惑和苦恼也慢慢地化解于无形之中,又在无形中培育起新的精神力量。

在贾先生的日记里,我看到这样一段话:“下午,张新颖来替我整理堆在地上的旧杂志,作了一些剔除,只保留一些有专业学术价值和文献价值的东西,剔下来的东西预备作废纸卖掉。他晚饭后别去。和他谈了我们这一代知识分子的人生追求和生活道路,作为他们青年一代的历史参照。”(一九九0年十二月二十六日)最后这一句的郑重其事,在多年后的今天读到,仍然令我心里一凛。

就这样,去贾先生家成了习惯。最频繁的时期,是在研究生快要毕业的时候。那时候,原定的工作突然没了,仓促间要找一个新单位。先生很着急,四处托人。去先生家,不仅是因为这件具体的事情,还因为,在受挫的时候,习惯更加强了。

后来,在《文汇报》工作那四年,离开了学校,却没有从先生身边离开。先生送我一本英文版的德国传记名家艾米尔·路德维希的《人之子》,希望我把他翻译出来。这本书先生年轻的时候读过,对它很有感情。我就在工作的间隙,在一个近二十人共用的大办公室里,断断续续完成了翻译。我把这本书的翻译看成是我自己工作那段时间的一个纪念,更把它看成是受教于先生的一个纪念。

我曾经天真地以为,长期的监禁生活没有在贾先生身上留下什么阴影,这是人性光辉没有黯淡的标志和奇迹;而先生身上那种突出的乐观和通透,更容易强化这种印象。在一九九六年十二月,我写过一篇《贾植芳先生的乐观和忧愤》,多少含有这个意思。但就在十二月底,先生住进第一人民医院,一住就是半个多月,期间发生了一件事,却使我改变了看法。

那一天是我在陪先生。先生说,好了就赶快回家,医院这地方不能住,医院就像监狱。这样聊着,我也没太在意,因为每次住院,先生都是这样的态度,说差不多的话。但渐渐地,先生就越说越激动,不太像闲聊了。我请先生不要说话,休息休息,睡一会儿。可是先生顾自说下去,他说的还是医院,我听着,却越来越像监狱了。到后来,已经分不清说的是医院还是监狱,他高声骂起来。他骂医生,骂护士,骂同病房的人,骂来看望他的人,见谁骂谁。我手足无措,没有办法让先生安静下来,只好赶紧跑到住在近旁的陈思和老师家,把陈老师叫来。陈老师来了,又请来医生,吃了镇定药,先生才安稳下来。

后来先生说,那一刻出现了幻觉,觉得就是在监狱里。

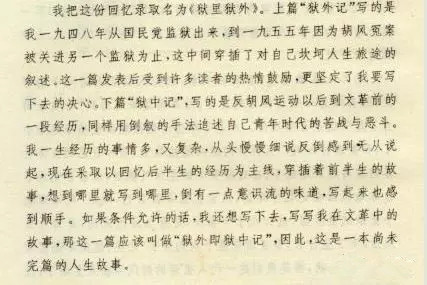

贾植芳《狱里狱外》序言节选

这件事给了我持久的震惊。我反省自己以前的想法,长期的牢狱、监禁、改造,怎么可能不留下巨大的创伤和沉重的阴影?而要压抑这种刻骨铭心的创痛,要阻挡这种噩梦般的阴影的侵扰,又需要怎样非凡的力量?贾植芳先生的幽默、风趣,贾植芳先生的闲话、笑声,底下是怎样的坎坷、苦难、恐怖和永远也无法治愈的伤害?

但先生还就是一个风趣和有爽朗笑声的人。后来谈起他骂人的事,先生问我,新颖,我当时骂你了没有?我说,没有。先生又问,我骂你们陈老师了没有?我说,没有。

先生是明知故问,脸上带着“狡猾”的表情。问完,我回答完,这个时候,先生就笑了起来。

在贾先生家里听他谈话,师母常常坐在一旁,插几句。不知从什么时候开始,师母开始持续地写东西,从卧室开着的门可以看到她伏在靠窗的桌子前,听到人来了,就放下笔,走到书房里招呼。先生就说,老太太在写回忆录呢。师母话不多,等我抄写这部回忆录时,才完整地了解了师母流放青海和山西二十余年的情形。这就是后来发表的《流放手记》。

贾植芳先生与夫人任敏

每想到师母,就一定同时想起先生叫师母的声音。那是在各种不同情形中的声音。譬如一起出去散步,如果还有其他的人分别陪着先生和师母,先生走着走着就到前头去了,他走路快,慢不下来,却会突然停住,转过身来,喊,任敏,任敏;譬如在书房里坐着,喝了一口茶,就说,任敏,任敏,喝茶。同时把杯子递过去。一九九七年十月之后,先生叫任敏任敏的声音,就只能在师母的病床前了。

二00二年那一年,我在韩国。十一月的一天,突然收到师母去世的消息。我想像不出贾先生会怎样承受这一打击,虽然我知道先生的坚毅,但我也同样知道先生和师母相濡以沫、相敬相爱的高贵感情。

我给先生打电话。直到电话拨通,我仍然没有想出什么话来安慰先生。先生听到是我,就说,老太太昨天去了。先生跟我讲师母去世时的情况,我怔怔地说不出话来。先生又跟我说,你一个人在外面,要当心身体,要吃好饭。先生还特意说,今天的《文汇报》上有你一篇文章。

放下电话,我一个人呆呆地在房间里坐了整整一个下午,直到暮色四起,窗外的灯光亮起来。

与贾先生、师母一起,1990年昆明大观楼

胡风在漫长的牢狱生涯中想念友人,写《百花赞》——因为没有纸笔,其实不能叫作“写”,只能是“吟”,储存在记忆里。其中《酒醉花赞——怀贾植芳》后来凭记忆写出,共十首,开题句是“酒醉花无忌,常披急义心”,第一首是总括,后面九首从贾先生各个时期的经历和追求刻画他的壮气豪情和丹心赤胆。第一首,贾先生的精神气质和人格特征就跃然而出:

能生师狭盗,敢死学哀兵。

懒测皇天阔,难疑厚土深。

欣夸煤发火,耻赞水成冰。

大笑嗤奸佞,高声论古今。

就从这篇《酒醉花赞》,也可见出有着生死情谊的两个人之间的深刻理解。胡风诗中的贾先生的形象,和二十世纪中国社会的复杂变动联系在一起,突出了一个人大义凛然、能生敢死的勇者气概。我在这些年的平常日子里听贾先生谈话,看他做事,表面上似乎这样的年代没有那种危机时刻的选择和行为了,我却依然感受到胡风诗的真切:贾先生还是那个样子。

1947年,杭州灵隐飞来峰。自左至右:贾植芳、任敏、冀汸、胡风

只是,我更多地从细小的事情上感受着一个丰富的人格。

两年前的一天晚上,和贾先生一起在外面吃饭,贾先生见了我三岁的儿子,称他为张先生,晚饭后要给张先生买糖吃。这个小家伙本来谁都领不走,一听要买好吃的好玩的,就乖乖地跟着老公公走了。但不巧,因为太晚了,没有买到小家伙想要的那种又好玩又好吃的糖。

第二天,贾先生让家里人打电话,叫我去一趟。我还以为有什么事。原来是先生买好了给张先生的东西。

我说,小孩子没记性,早就忘了有这回事。

先生很认真地说,不,不,答应小孩子的事情,就一定要做到。

去年,在八十八岁的寿宴上,贾先生很动情说,我十三岁离家,家庭观念淡,朋友观念深。先生叛离家庭,为追求而东奔西走,浪迹江湖,从精神上讲,是五四新文化的儿子。这条精神血脉形成了贾先生的人格,也影响了他的命运。

胡风集团案刚平反不久,有一天陈思和老师去贾先生家,碰上先生的很多朋友聚会,神色庄重。等他们散后,先生问陈老师:今天是什么日子?

原来那天是鲁迅的生日。

先生说,他们一些朋友,在五十年代,每逢鲁迅的生日都会聚在一起。经历了二十多年的灾难,他们刚刚获得自由,首先就恢复了这样一个近似仪式的传统习惯。

贾先生逝世时复旦校园内的千纸鹤

贾先生属龙,这个属相和他的性格与命运是否有什么关系,我不清楚;但先生的龙属相使我自然想到新文化英雄陈独秀的两句诗,是他多遭磨难、一九三七年出狱后所写:“沧溟何辽阔,龙性岂易驯。”

贾先生的“脱胎未换骨”,不就是一脉相承?

二00四年八月四日

原载《上海文学》2004年第10期